Une fois que le thème d’un projet de réseau ferroviaire est choisi, une autre question vient assez vite : quelle structure pour celui-ci ? Les plus anciens d’entre nous ont plus ou moins connu la planche de bois sur laquelle un réseau était construit à partir souvent d’un simple ovale. C’était la première étape – certes très modeste – du passage du train jouet vers le train modèle.

Ces trente à quarante dernières années ont été le lieu d’une refonte complète des méthodes de conception des réseaux miniatures, refonte liée à plusieurs évolutions profondes : moindre surface disponible – notamment dans les appartements, amélioration du réalisme, capacité de démontage et de rangement, mobilité du réseau, possibilité de lier différentes modules ou réseaux, etc. Nous sommes à présent à mille lieux de la planche de bois et de son ovale de voie ! Quelques options sont néanmoins à envisager dans cette phase préalable que nous allons vous présenter dans le présent article.

Table des matières

ToggleLa traditionnelle planche de bois

Cette commande récente a été réalisée pour une entreprise qui souhaitait disposer d’une maquette pouvant être exposée dans des salons professionnels aux fins d’assurer la promotion de son savoir-faire. Le cahier des charges imposait qu’elle fût en un seul tenant et suffisamment robuste pour pouvoir faire plusieurs salons. L’entreprise disposait de moyens logistiques permettant de transporter cette planche aux dimensions de 2 m par 1 m.

Il s’agit d’une construction classique telle qu’on en fabriquait encore il y 40 ou 50 ans. Il n’y a pas d’éléments mobiles (pas de trains ou de véhicules roulants) et donc peu ou pas besoin d’intervenir une fois la maquette terminée. De nombreux tasseaux ont été vissés pour assurer la rigidité de la planche supportant la maquette. Ce type de construction n’est pas à rejeter a priori mais présente des écueils dès :

- qu’il faut déplacer la maquette. Les portes d’appartement ou de maisons individuelles ne sont pas aussi grandes que celles des centres d’exposition. De la même façon, il faut a minima disposer d’une camionnette pour la déplacer. Enfin, elle pèse son poids ! ;

- qu’il faut intervenir sur la maquette. Imaginez une panne avec du matériel roulant au milieu de la maquette ;

- que l’on souhaite apporter des modifications : la structure est figée.

L'approche modulaire

En fait, il faudrait plutôt écrire « les approches modulaires » car plusieurs sont disponibles (d’autres d’ailleurs existent, par exemple pour l’échelle N). Nous n’allons pas rentrer dans le débat d’une évaluation comparative de ces approches. Il appartient à chacun de choisir celle la plus adaptée à son projet. Nous en avons choisi 3, notamment parce qu’elles proposent une documentation robuste et qu’elles ont fait l’objet de plusieurs dizaines de productions.

Le module FFMF (Fédération Française de Modélisme Ferroviaire)

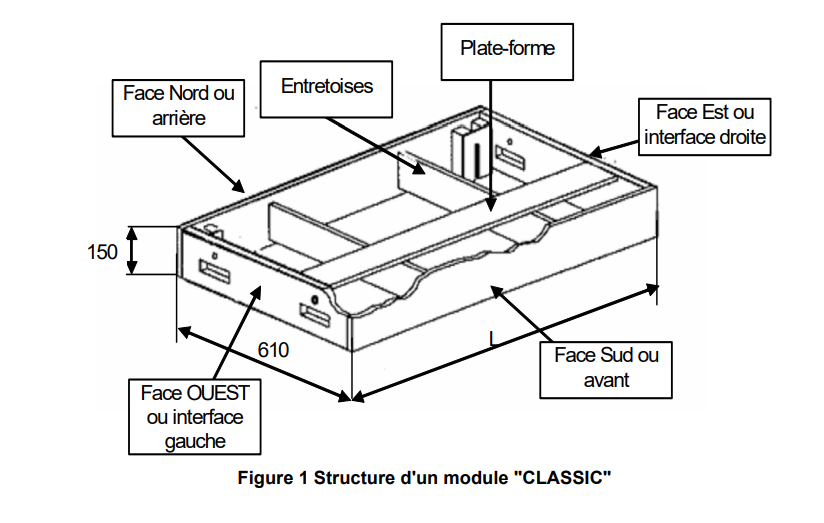

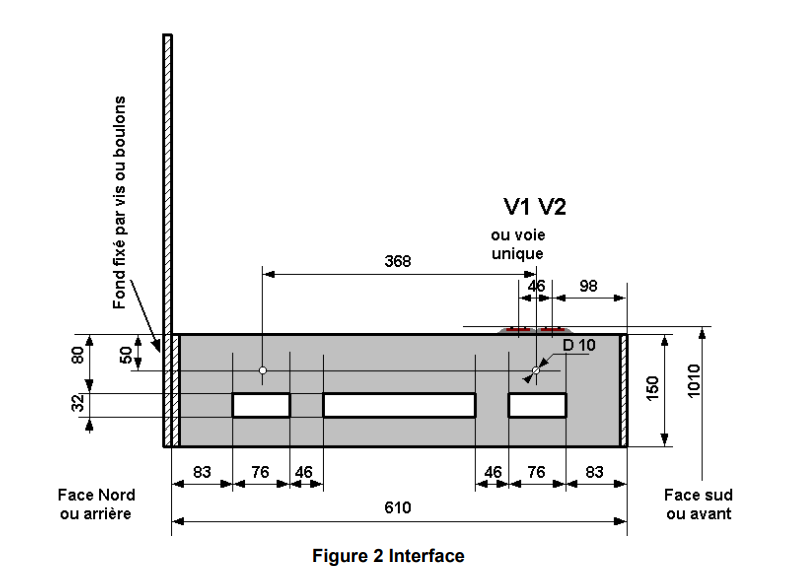

Le principe de ces modules est présenté dans la photo ci dessous, tirée du document du MOROP (instance produisant les normes européennes de modélisme). Cette norme date de 2010, ce qui semble être la dernière mise à jour. Nous vous invitons à étudier ce document particulièrement détaillé.

Ces modules ont été pensés pour permettre une connexion rapide et facile de plusieurs modules. Ainsi, les interfaces (les faces latérales) sont elles-aussi normalisées pour faciliter ces juxtapositions. Les modélistes peuvent ainsi produire indépendamment leurs modules et les rassembler au cours d’expositions.

Ces modules normalisés présentent l’avantage de pouvoir être aisément juxtaposés. Ainsi, un modéliste manquant de place (ce qui est un cas fréquent) peut tout de même travailler à un projet et profiter d’un vaste réseau lorsque sa production est assemblée avec celle d’autres modélistes. Ces modules sont aussi prévus pour être transportés dans une voiture particulière et la robustesse de la construction permet ces transports. Derniers points que nous pourrions avancer sans être exhaustif : ces modules de taille réduite sont de nature à travailler les détails et évitent de se lancer dans des projets trop ambitieux qui ne sont jamais terminés…

Le module junior

Ce projet a été développé par l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français) pour favoriser l’accès des jeunes au modélisme ferroviaire. Enjeu que nous avons souvent évoqué par exemple dans cet article ou dans cet autre. Un site dédié au module junior est disponible. Il semblerait que le site n’ait pas été mis à jour récemment (dernier reportage en 2013, dernier magazine en janvier 2017) mais en revanche, les informations fournies sont riches, détaillées et très bien présentées.

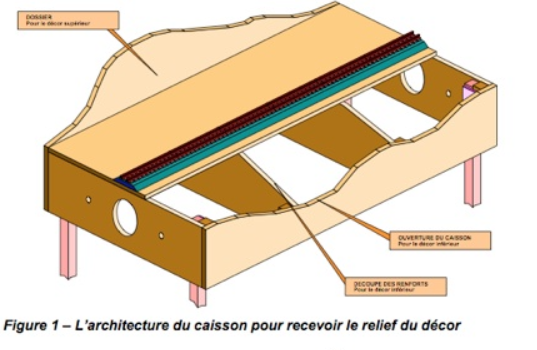

Les modèles junior reprennent le principe du caisson rigidifié par des entretoises. Au delà de plans et dessins très bien réalisés, le site propose des modes opératoires de mise en œuvre très complets.

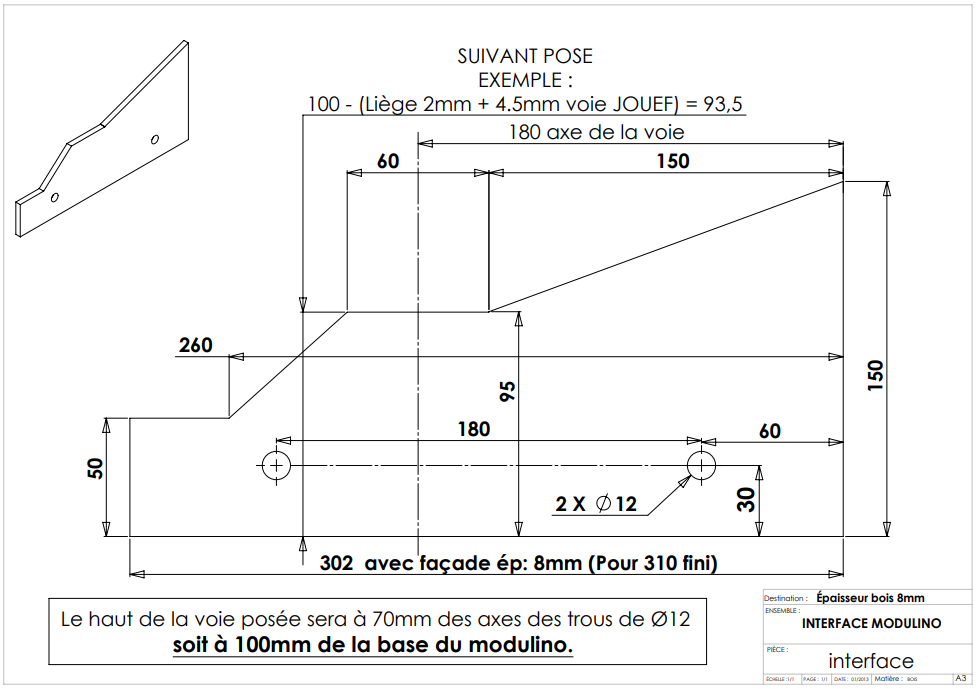

Les modulinos

Ce projet a été développé par le Rail Miniature Castrais, un club particulièrement actif et qui consacre une partie importante de son site aux modulinos. Les informations sont ici aussi très riches et détaillées et nous vous invitons à les consulter. Ce seul club a plus de 30 modulinos à son actif et de nouveaux projets sont en cours !

La technique des porteurs en L

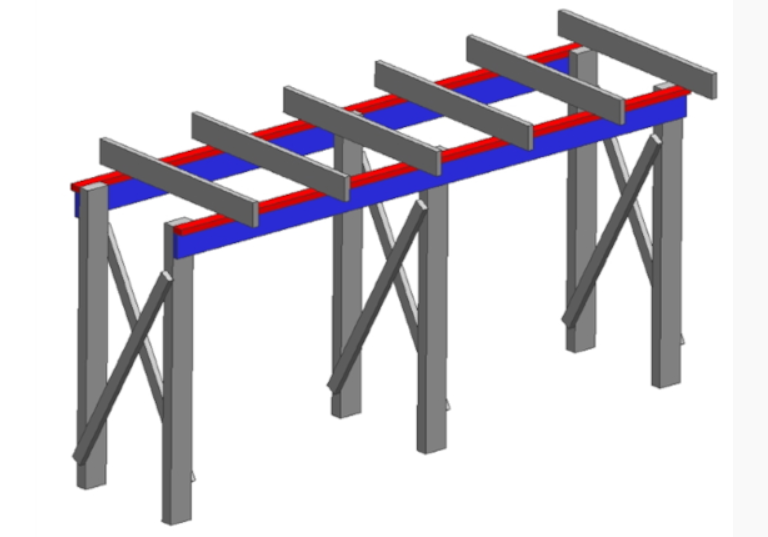

Sous couvert d’inventaire plus précis, cette technique (L -Girder en anglais) provient d’outre atlantique. Elle date des années 50 et semble notablement employée aux Etats-Unis. Elle est en revanche encore peu utilisée en France où la conception modulaire s’est imposée.

Le principe consiste à réaliser une structure légère de tasseaux sur laquelle les plateformes de voies et le décor peuvent être installés (photo tirée du site de la NMRA). L’avantage est une structure à la fois rigide et légère, et surtout ouverte, qui facilite les accès et les modifications ultérieures notamment du plan de voies. Par ailleurs, les effets de résonance sonore semblent notablement diminués.

Voilà le livre de référence sur cette méthode de construction. Ce livre est en anglais et est épuisé. On en trouve de larges extraits sur la toile et par ailleurs, il passe de temps en temps sur des sites de vente ou en bourses de modélisme. C’est ainsi que nous avons trouvé le nôtre. Ce forum (qui ne semble plus actif) comporte néanmoins une présentation d’un modéliste français utilisant cette technique. C’est particulièrement bien fait et vous y trouverez de nombreuses explications et photographies.

Cette photo, toujours tirée du site de la NMRA montre un exemple concret.

Eléments de conclusion

À l’heure du choix et quitte à être un peu abrupt, les critères de réflexion peuvent être les suivants :

- la planche rigide est assez peu indiquée. Si vous devez faire des réparations, des modifications ou déménager votre réseau, vous allez être vite confrontés à des problèmes insolubles ;

- la structure modulaire est beaucoup plus souple et peut être facilement déplacée. Des modules et caissons en kit ont été développés par certains fabricants, qui évitent de se lancer dans des opérations de menuiserie trop complexes ;

- la structure en porteur en L conviendra à ceux qui souhaitent une structure légère et peut-être aussi et surtout à ceux qui souhaitent pouvoir effectuer des modifications facilement.

Merci de votre lecture, laissez-nous un commentaire si le cœur vous en dit et à bientôt !