Après avoir abordé les choix possibles d’un thème de réseau ferroviaire, évoqué les voies en modélisme, et enfin présenté les structures de menuiserie possibles pour construire un projet de réseau, abordons le vif du sujet maintenant en présentant le projet dont nous avons choisi de partager l’élaboration et la construction. Nous ne nous sommes pas fixés de contrainte particulière (sa finalisation prendra surement plusieurs années…) sauf à livrer régulièrement du contenu sur sa progression. Nous aborderons dans le détail toutes les phases de sa construction.

Table des matières

ToggleLes éléments du cahier des charges

Nous voulions un projet de taille moyenne, tenant dans une pièce d’une douzaine de m2 et pouvant être installé le long d’un mur. Le projet devait impérativement mettre en valeur une collection d’autorails plutôt dans la région sud-ouest.

Le projet choisi compte tenu du cahier des charges

Ce qui est déjà décidé

Comme nous souhaitions mettre en valeur des autorails, nous avons décidé de construire un centre autorail, suffisamment grand pour en accueillir plusieurs, de l’ordre d’une dizaine. Il faudra ainsi faire quelques recherches pour identifier les modèles d’autorails ayant circulé selon les périodes, les profils de rails utilisés et l’architecture adaptée des bâtiments. Nous voudrions centrer notre projet aux confins de l’époque 2 jusqu’à l’époque 3, de façon à pouvoir faire aussi circuler des autorails en livrée d’origine (gris perle et rouge rubis). Disons une période couvrant la fin des années 30 au début des années 50. Enfin, le projet devra être aisément démontable et transportable, ce qui oriente de fait vers une conception modulaire.

Ce qui reste à décider

Nous n’avons pas encore décidé la nature de l’exploitation, qui peut être analogique, automatique ou digitale. Un tel projet plaide pour une exploitation en système digital mais nous envisageons de concevoir une exploitation automatique régulée par micro-contrôleurs qui organiserait la circulation des autorails au sein du dépôt. Nous déciderons ce point le moment venu. Il est aussi possible de concevoir un projet permettant ces différentes options même si cela complexifie le projet.

Le recours à la documentation

Le document le plus récent à notre connaissance est ce guide de 2024 assez complet qui propose une étude de centres autorails de taille diverse et les transpose en modélisme. Par ailleurs, on y trouve une revue des bâtiments, installations ferroviaires et autorails disponibles dans le commerce avec différentes propositions de montage . C’est un excellent support pour une entrée en matière.

Les centres autorails sont un thème récurrent du modélisme ferroviaire et la documentation est assez riche à cet égard. Cet ouvrage un peu plus ancien est aussi une excellente référence pour ceux qui voudront approfondir le sujet. À notre connaissance, il est encore édité et donc disponible. Il est aussi possible de le trouver d’occasion pour ceux qui arpentent les bourses de modélisme.

Bien entendu, ce sujet a été abordé de-ci de-là à de nombreuses reprises et il est difficile de proposer une bibliographie exhaustive de la documentation disponible. Nous avons pu néanmoins identifier d’autres références parfois très anciennes.

Parmi les références retrouvées évoquant cette thématique :

- la revue Ferrovissime a consacré une série très complète de plusieurs articles dans les numéros 11 (12/2008), 12 (01/2009), 13(02/2009), consacrés aux années 30 à 50 et les numéros 20 (10/2009) et 21 (11/2009) consacrés aux années 60 à 70,

- plusieurs numéros de Loco-revue propose des réalisations de centres autorails : les numéros 465 (11/84, cela date un peu…), 645 (mars 2001) et 805 (août 2014). Pour ceux qui y auraient facilement accès, les bibliothèques des grandes villes archivent certaines de ces revues sur plusieurs décennies. C’est le cas à Lyon où il est ainsi possible de les consulter.

Nous invitons chacun à approfondir le sujet, notamment dans le cas où le projet consisterait à évoquer un centre autorail spécifique. Dans notre cas par exemple, nous souhaitons plutôt utiliser des autorails ayant circulé dans le sud-ouest donc il faut approfondir la recherche dans ce sens tout en se fixant des limites… Il est très possible de ne pas parvenir à retrouver toutes les informations recherchées et nous nous accorderons ainsi quelques libertés (compteurs de rivets, priez pour nous…!).

Principales typologies des centres autorails

Nous allons tenter de faire une synthèse très sommaire à partir des quelques références bibliographiques que nous vous avons indiquées. Cela apparaitra bien mince aux spécialistes mais nous espérons que cela permettra aux autres de s’intéresser et de rentrer dans le sujet. Le dossier thématique de Loco Revue précédemment cité fournit plusieurs plans extraits de situations réelles illustrant ces différentes typologies.

Le type "cul-de-sac"

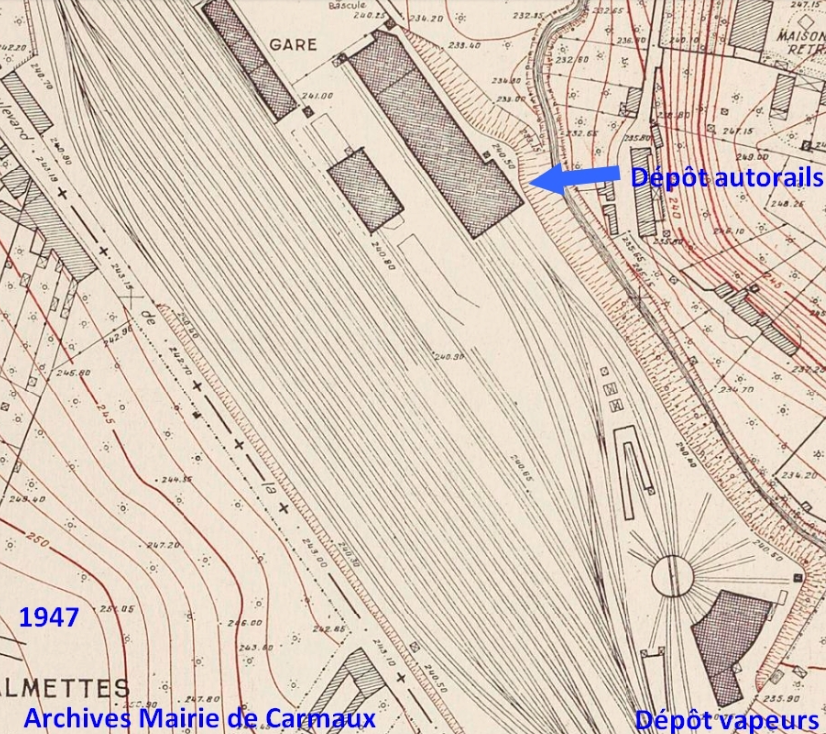

Ce plan des installations ferroviaires de Carmaux à la fin des années 40 montre 3 voies rentrant dans la remise et une voie de garage. Les voies sont en cul-de-sac et les autorails sortiront par là où ils sont rentrés. On remarquera aussi le dépôt vapeur avec son pont tournant et sa rotonde. L’ensemble constituerait un beau projet de modélisme ferroviaire mais qui demanderait beaucoup de place. La seule évocation du dépôt autorail en cul-de-sac en revanche est moins gourmande en surface.

Le type "rotonde"

Conséquence de l’histoire de la machine à vapeur, ces installations ont été réutilisés pour les autorails (et au-delà…) dans de nombreux centres.

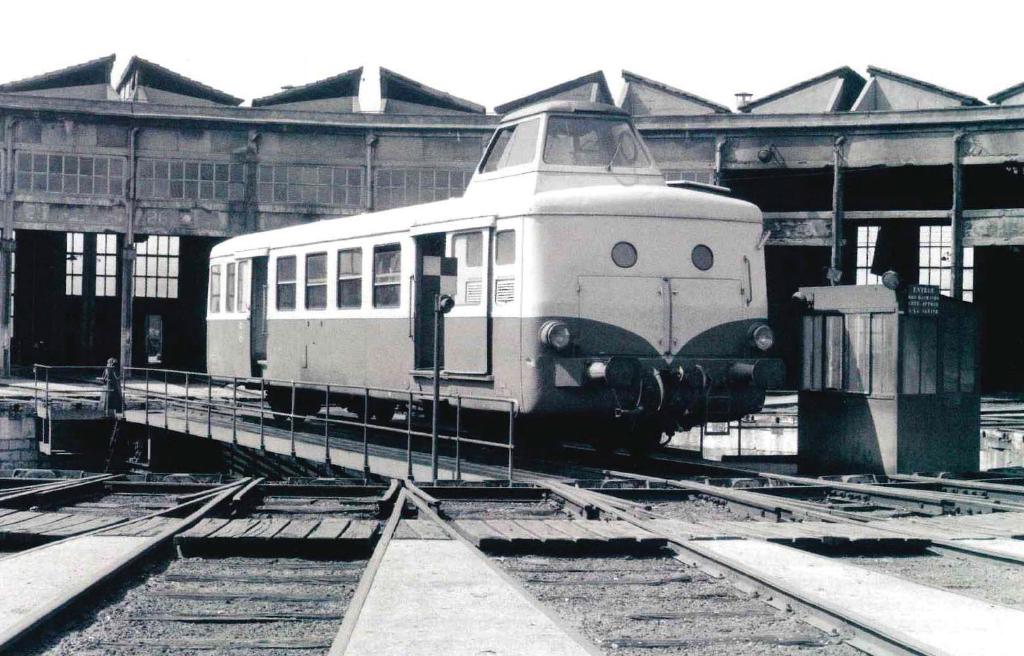

Rappelons toutefois que les autorails étaient bi-directionnels (sauf de rares exceptions comme les Floirat) et ne nécessitaient pas de pont tournant. Un autre exemple tiré du Ferrovissime numéro 12. Un X5500 est manœuvré sur le pont tournant du centre de Montargis (celui-ci a gardé sa toiture…) en 1975. Beaux projets à réaliser en modélisme mais qui demandent un peu de place…

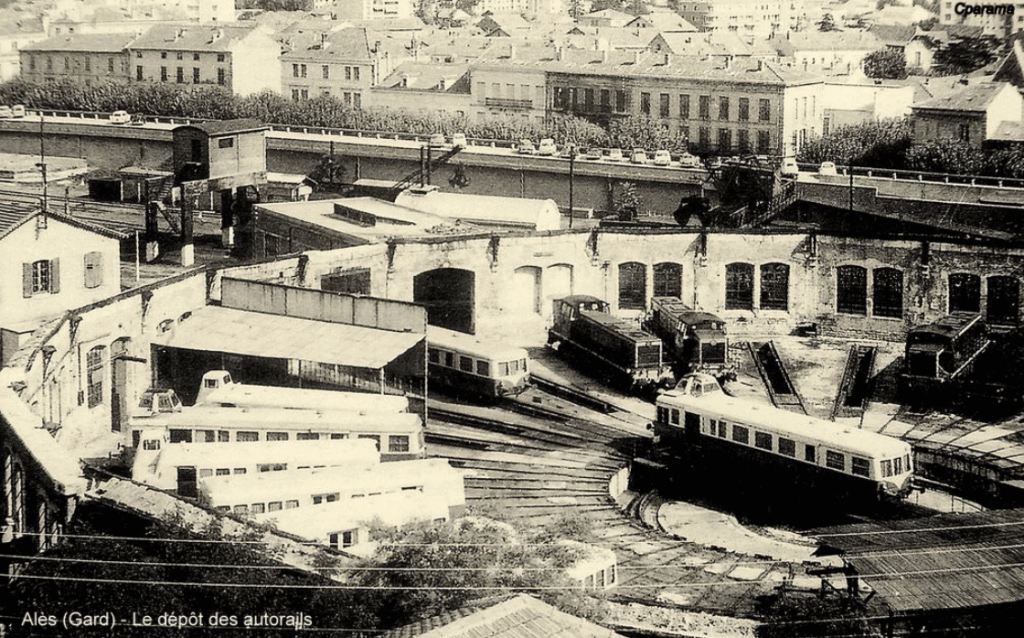

Cette ancienne carte postale montre le dépôt d’Alès dans les années 50. FNC, X 5500, remorques et autres machines diesel ont supplanté les machines à vapeur. Le toit de la rotonde a disparu mais on aperçoit bien un X5500 sur le pont tournant, toujours en place, desservant les voies de la rotonde.

Qu’il s’agisse d’une installation en cul-de-sac ou de type rotonde, ces implantations présentaient le désavantage de devoir manœuvrer les autorails, les voies d’entrée et de sorties étant communes.

Le type "traversant" ou "circulant"

Cette photo aérienne du grand dépôt d’Heillecourt près de Nancy a été prise dans les années 60. Plus de machines à vapeur et on peut apercevoir les autorails qui stationnent en haut à gauche. Dans ce type de dépôt, les machines entrent par un côté et sortent par l’autre…

Les grands dépots

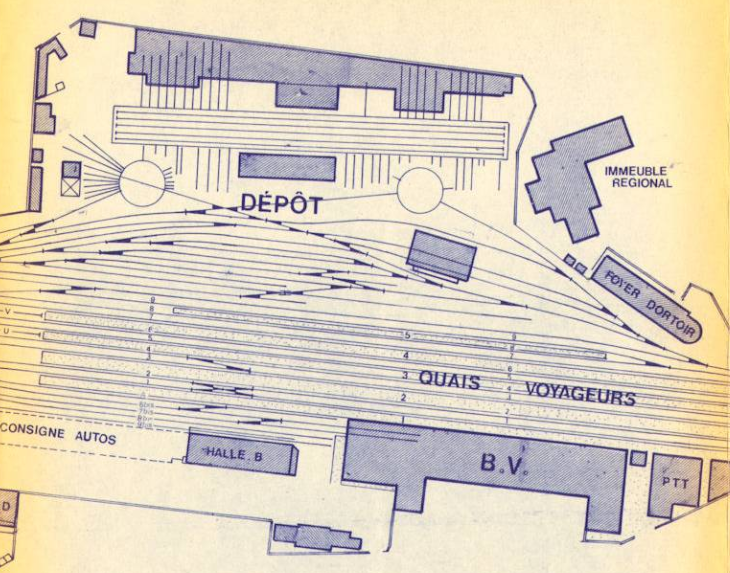

Nous sortons un peu du cadre de notre projet mais nous évoquons ici rapidement les grands dépôts qui n’étaient pas strictement liés aux autorails. Vous avez ci contre un plan du dépôt de Toulouse Périole au début des années 60 avec deux ponts tournants et un grand pont transbordeur. Bien entendu, une telle reproduction demande une place et des moyens dont peu de modélistes disposent.

Les principales caractéristiques d'un centre autorail

Grosso modo, on peut distinguer au sein d’un centre autorail les activités directement liées à l’entretien des autorails (autrement dit les activités opérationnelles) et les activités non opérationnelles (autrement dit les activités support). Cette segmentation, certes un peu arbitraire, permettra aussi de faire le tri entre ce qui est indispensable et moins indispensable dans un projet de modélisme ferroviaire sur le sujet.

Notez enfin le fait que parler de centre autorail n’a guère de sens. 124 dépôts autorails ont été recensés (dossiers thématiques Loco Revue numéro 4) dans la vie du chemin de fer en France et ils présentent une grande variété de taille, de constructions et d’équipements. Ainsi, peut-on s’accorder une certaine liberté dans l’élaboration d’un projet de modélisme. Il y a néanmoins quelques éléments incontournables présents dans la plupart des centres

Un dépôt ou un centre autorail ? Les deux termes sont employés et il est parfois difficile d’en saisir les différences. Il semble que le terme dépôt constitue le terme historique, attaché à l’entretien des machines à vapeur. Ainsi, avec l’arrivée des autorails et la décroissance de la traction vapeur, certains dépôts utilisés pour les machines à vapeur ont été reconvertis pour l’entretien des autorails. Mais l’entretien des deux technologies présente bien des différences, outre le fait que la plupart des autorails étant bi-directionnels, ils n’avaient pas besoin de rotondes. En parallèle aux vieux dépôts, des centres autorails spécifiques ont ainsi été construits, spécialement dédiés à l’entretien des autorails. Selon le nombre d’autorails à entretenir, la taille d’équipements et l’ampleur des réparations à mener, le terme dépôt pouvait être favorisé, désignant des installations d’importance. Ces deux termes ont pu ainsi être employés jusqu’aux années 60/70. Avec la rationalisation des installations et des implantations à partir des années 60, l’emploi de centre autorail s’est définitivement imposé.

Les activités opérationnelles

Bien entendu, on va trouver en premier lieu des installations et équipements dédiés à l’entretien des autorails :

- une remise qui sert à garer les autorails en attente d’entretien ou ceux dont l’entretien est terminé ;

- des ateliers d’entretien et de réparation. Selon la taille du centre autorail, on trouve une à plusieurs voies dédiées à l’entretien (avec au moins une fosse) ;

- un atelier d’usinage pour les centres autorails de plus grande ampleur,

- enfin, on peut aussi trouver des voies de garage extérieures permettant de garer le matériel roulant en attente de réparation ou de remise en service ou pour stocker des essieux.

Les activités non opérationnelles

On y trouvera des activités et bâtiments supports aux activités opérationnelles ou aux cheminots :

- des magasins de stockage de pièces de rechange par exemple,

- des bureaux dédiés à l’organisation des travaux,

- des surfaces liées à la vie des cheminots (vestiaires, toilettes, foyer, etc.).

Le plan de notre projet

Des choix sont à faire

Le modélisme est l’art du compromis, aussi devrons nous faire des choix. Sauf à disposer d’une surface importante, il n’est pas possible de représenter l’ensemble des fonctions et bâtiments d’un centre autorail. Nous donnerons la priorité aux activités et bâtiments opérationnels et évoquerons plus simplement les bâtiments liés aux activités support.

Le plan de base

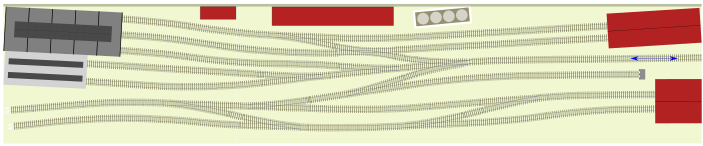

Voilà le plan de base qui va conduire la suite de notre projet. Il s’agit d’un centre autorail en cul-de-sac. Les autorails rentrent et sortent par la voie indiquée avec la flèche bleue. Trois voies de garage non couvertes, par exemple pour les remorques. Les autres voies donnent accès à des remises et bâtiments d’entretien dont nous préciserons peu à peu les fonctions et attributions. En fond de décor (pour l’instant…), un bâtiment administratif au centre et à droite le dépôt de carburant. Les dimensions prévues sont de 3 m par 0.6 m et le réseau sera composé de trois modules de 1m par 0.6m. Notre projet évoquera le sud-ouest de la France mais ce plan peut concerner tout type de dépôt de la SNCF.

Peut-être imaginerons-nous un cours de projet la possibilité de rajouter une rangée d’immeubles en fond de décor. L’idée étant de disposer d’un système facilement amovible et permettant de changer ces immeubles très facilement.

Il y a de quoi faire… Et aussi beaucoup de points à préciser encore !

Eléments de conclusion

L’étude du sujet et des documents consultés montre que l’histoire de ces dépôts et centres autorails jusqu’aux années 50 est extrêmement variée et dense (passionnante aussi…). C’est d’ailleurs une gageure de vouloir faire une synthèse alors que ces divers centres ne sont que des cas particuliers… Leurs caractéristiques sont encore marquées par les compagnies historiques qui ont précédé la création de la SNCF et il faudra attendre les années 50 pour assister à un mouvement important de rationalisation, rendu aussi possible par la décroissance du chemin de fer. Ainsi, notre projet ayant l’ambition de couvrir la fin des années 30 jusqu’au début des années 50, nous pourrons nous offrir une certaine liberté dans sa réalisation. Nous prendrons ainsi par exemple tel ou tel attribut de tel ou tel bâtiment ayant plus ou moins existé sur le périmètre considéré. Les sources fiables sont de toutes façons rares et pas toujours facilement accessibles. Il n’en demeure pas moins que quel que soit le centre autorails, il fallait remplir des réservoirs, entretenir ou réparer des autorails, plonger dans des fosses de visites, etc. Ces impondérables vont nous servir pour approfondir notre étude d’une centre autorail dans le sud-ouest. La suite dans les prochains articles…

Merci de votre lecture, laissez nous un commentaire si le cœur vous en dit et à bientôt !