Une fois que le thème d’un projet de réseau ferroviaire est choisi, une autre question vient assez vite : quel type de voie faut-il adopter ? Si vous êtes déjà en possession de coupons de voie, une attitude fréquente consiste à poursuivre avec la même marque – certaines marques (en fait, nous allons voir que c’est un peu plus compliqué que cela…) étant d’ailleurs compatibles entre elles – et c’est une option tout à fait envisageable. Mais si vous êtes vierge de tout matériel, le choix est totalement ouvert et cet article va tenter de vous donner les principaux critères de choix et quelques solutions disponibles sur le marché. Comme pour la plupart de nos articles, nous n’avons aucune prétention à l’exhaustivité de la même façon que nous n’allons pas favoriser tel ou tel choix ou telle ou telle marque. Chaque système présente des avantages et des inconvénients qu’il vous faudra évaluer en fonction de votre projet. En effet, si vous êtes partisan de l’ultra réalisme, d’une époque ou d’un réseau particulier, votre choix portera sur un type de voie qui satisfera à ces critères. Si en revanche, vous souhaitez faire circuler tout type de matériel, y compris ancien, vous devrez probablement faire un autre choix. Ayez simplement en tête que de nombreuses solutions existent depuis la voie standard sur laquelle tout type de matériel peut passer jusqu’à des voies à construire sur mesure, évoquant des voies aux profils et allures spécifiques.

5 voies flexibles de caractéristiques totalement différentes… Pourtant, photographiées à une quarantaine de centimètres de distance, un œil profane aura du mal à détailler les différences. Remarque pas si anodine car à distance sociale, ces différences ne sont pas toujours décisives dans le réalisme d’un réseau… De gauche à droite, nous avons la voie bronze, la voie standard 1, la voie grise, la voie standard 2, la voie 3 rails (compteurs de rivets, priez pour nous…). Ces dénominations seront utilisées dans l’analyse de ces voies.

Une voie standard installée, patinée et ballastée. Cela suffira à nombre d’entre nous et apparaîtra bien peu réaliste à d’autres… Il n’y a pas de bon ou de mauvais point du vue ! L’important est de comprendre les différences de caractéristiques des voies disponibles pour faire vos choix en conséquence… La formulation standard ne constitue en aucun cas un jugement de valeur mais il s’agit des voies les plus fréquemment utilisées par les modélistes.

Table des matières

ToggleUne approche pragmatique

Plutôt que de partir de considérations générales ou des normes utilisées en matière de modélisme ferroviaire, nous allons aborder ce sujet par l’analyse concrète des différentes caractéristiques des 5 voies que nous venons de vous présenter. Nous reviendrons aux normes dans un deuxième temps.

Caractéristiques du rail

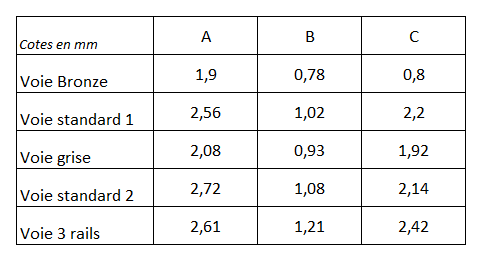

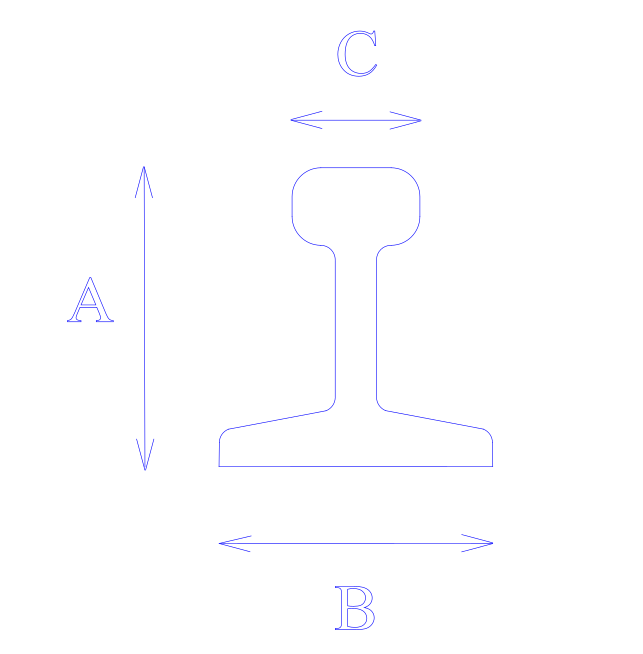

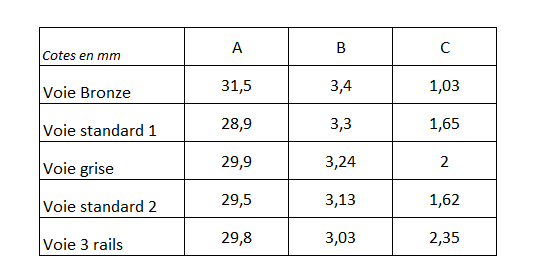

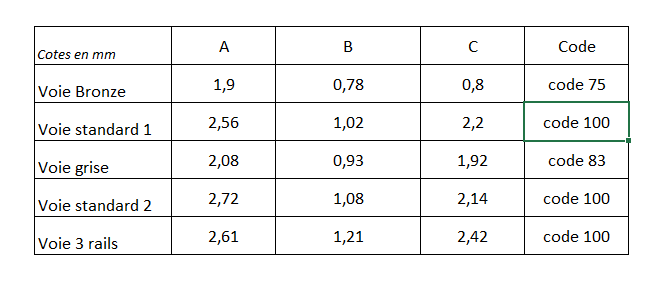

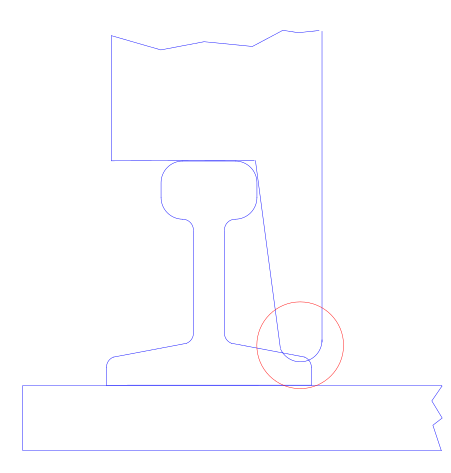

On peut commencer par distinguer les différences sur les 3 cotes indiquées ci-contre. D’autres cotes sont à considérer dans certains cas mais ces trois-là sont les principales.

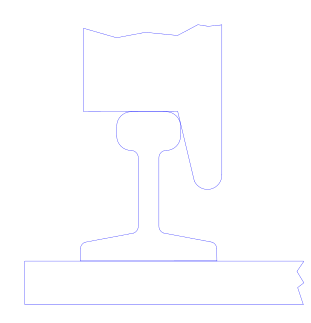

Grosso modo, si l’on coupe de façon transversale, un rail, son profil devrait ressembler plus ou moins à cela.

Voilà ce que donnent les résultats des mesures de nos 5 coupons de rails. Données en mm, ces différences sont à considérer d’une part à l’aune du réalisme de la voie, de l’autre à l’aune des caractéristiques des roues de votre matériel roulant.

Caractéristiques du travelage

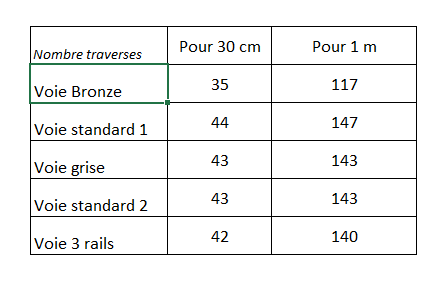

Un des premiers critères à considérer qui va déterminer l’aspect d’une voie est le nombre de traverses sur une longueur donnée. Nous avons donc compté le nombre de traverses sur la distance du réglet à gauche soit 30 cms. Les résultats sont livrés dans le tableau ci-dessous

Les résultats ont été ramenés sur la distance de 1 mètre et vous pouvez constater que la voie bronze se détache particulièrement des autres qui peu ou prou sont très similaires .

À l’exception de la voie bronze, le nombre de traverses au mètre constaté correspond au nombre de traverses (1666) par kilomètre de la SNCF (nombre qui d’ailleurs doit être proche des autres réseaux ferrés puisque certaines de ces productions sont étrangères…), en appliquant la réduction d’échelle bien sûr !.

Caractéristiques des traverses

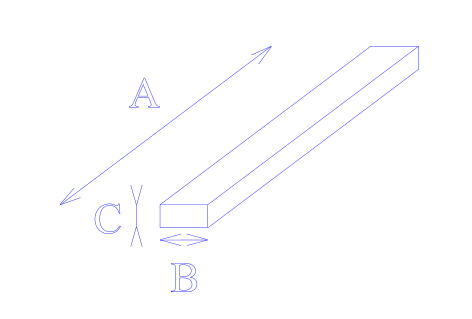

Il est aussi possible de distinguer les traverses en mesurant les 3 cotes indiquées ci contre. Veuillez noter néanmoins que les traverses de la voie grise sont moins épaisses en leur centre (il s’agit en fait de traverses béton).

C’est sur l’épaisseur que ces traverses se distinguent particulièrement. Néanmoins, lorsque les voies sont ballastées, ce point devient invisible.

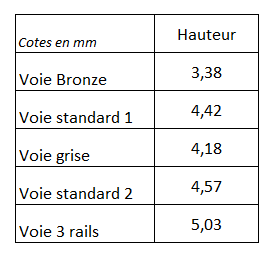

La hauteur totale

Où l’on constate bien encore plus de différences qui laissent à penser que ces voies sont difficilement compatibles entre elles. Seules les voies standard 1 et 2 laissent à penser qu’elles présentent des caractéristiques proches.

Nous allons étudier cela plus avant.

Les normes en matière de voies pour le modélisme ferroviaire

Après avoir introduit ce sujet par des mesures concrètes sur un échantillon de voies flexibles, il est utile d’éclairer ces résultats en évoquant les normes qui régissent ces productions. Notons tout d’abord qu’il n’y a pas de normes en matière de travelage, celui-ci n’ayant pas d’influence sur le comportement des roues sur les rails. Pour choisir le travelage, il faudra donc prendre en compte avant tout des critères de réalisme. Il est toujours possible d’ailleurs d’intervenir sur les traverses pour en modifier l’aspect de la même façon qu’il est la plupart du temps possible d’en rajouter ou d’en enlever. C’est beaucoup plus compliqué pour modifier les rails…

Les normes relatives au profil des rails

Les caractéristiques des profils de rail sont regroupés au sein de la norme NEM 120. Si nous reprenons nos premières mesures, nous pouvons leur affecter le profil normalisé qui s’appelle le code.

C’est la cote A (la hauteur du rail) qui qualifie le code. Il s’agit en fait d’une normalisation basée sur le 1/10 de pouce soit 2.54 mm. Ainsi, le code 100 correspond à une hauteur de 2.54 mm, le code 83 correspond à une hauteur de 2.11 mm et le code 75 à une hauteur de 1.9 mm.

Ces productions ne sont donc pas le fruit du hasard. Si vous vous plongez plus avant dans la norme NEM 120, vous constaterez que d’autres codes existent. Nous n’avons en effet présenté que quelques cas relatifs à l’échelle HO mais cette norme s’applique aussi aux autres échelles. Vous constaterez aussi que la cote A est donnée avec une tolérance (nos mesures montrent d’ailleurs que c’est souvent le haut de la tolérance qui est utilisée…) et que les cotes B et C sont indicatives, ce qui explique les grosses différences que nous avons mesurées sur ces cotes. Mais alors la compatibilité est-elle si évidente que cela et quels sont les autres critères auxquels il faut faire attention ?

Cet article nous permet d’introduire le sujet de la normalisation en matière de modélisme ferroviaire. Nous venons d’évoquer la normalisation en matière de profil de rail, nous allons évoquer un peu plus loin la normalisation en matière de profil de roue mais la normalisation touche de vastes domaines du modélisme ferroviaire tels que l’entraxe entre voies, les gabarits de passages, la caténaire, etc. Ces normes ont différentes vertus : poser des bases communes et permettre la compatibilité entre différents systèmes notamment, même si certains points n’ont pas pu encore faire l’objet d’une normalisation. Notez enfin que ces normes sont celles ayant cours en Europe. D’autres systèmes de normalisation existent, par exemple aux Etats-Unis. Ce dernier point est cité, non pas pour complexifier un sujet déjà dense, mais parce que certains articles peuvent faire référence aux normes américaines (les essieux par exemple). Vous trouverez l’ensemble des normes NEM ici.

Même code : compatible ou pas compatible ?

Pour l’échelle HO, l’entraxe entre rails est fixé à 16.5 mm. Donc nous pourrions faire l’hypothèse que différents rails à l’échelle HO au même code seraient parfaitement compatibles. Et si nous revenions à la réalité et vérifions ce point par l’exemple… Nous avons dans notre échantillon 3 voies au code 100 : la voie standard 1, la voie standard 2 et la voie trois rails (même si c’est un peu tiré par les cheveux…). Comparons les en tentant de les assembler…

À droite, la voie trois rails et la voie standard 1.

À gauche, les deux voies standards sont reliées.

Vue de dessus, peu de différence notable et on peut supposer que l’on pourrait mélanger ces voies si besoin (certains accessoires permettent de transformer la voie standard en 3 rails). Mais qu’en est-il vue de profil .

La voie trois rails et la voie standard 1.

Les deux voies standards.

Nos mesures liminaires se confirment : pour un même écartement et un même code, les différences de profils ne sont pas à négliger et peuvent nécessiter des ajustements. Il est parfois utile de meuler légèrement les extrémités de rails pour ajuster leurs hauteurs. Et même si le travelage est invisible une fois ballasté, la pose de rails de marques différentes nécessitera l’ajout de cales sous les traverses dans certains cas.

Ces rails sont tellement incompatibles qu’il est en fait inutile de tenter de les assembler. Les photos sont d’ailleurs éloquentes ! C’est le cas le plus extrème…

Pourtant, ces deux rails sont bien à l’échelle HO.

Enfin, simple vue de l’esprit qui n’a aucun sens mais qui a pour seule vocation d’illustrer les différences que l’on peut constater pour un même écartement : le voie au code 75 confrontée à la voie 3 rails !.

Les roues et les attaches de rail

Nous avons introduit le sujet en évoquant pour l’instant les profils de rail et les traverses mais d’autres éléments sont à considérer pour comprendre comment nos petits trains peuvent rouler (ou pas…) sur des rails. Le profil des roues de votre matériel est essentiel et dans le cas de matériel ancien, il pourra empêcher vos trains de rouler, notamment sur des rails au code 75 ou 83. La question des attaches est plus esthétique. Selon les réseaux, les pays, les époques, des attaches différentes ont été utilisées. Ceux qui souhaitent réaliser des réseaux particulièrement réalistes seront sensibles à ce point.

Le profil des roues

La normalisation des profils de roues est un sujet dense, et pas évident à simplifier. Nous allons ainsi nous contenter d’introduire le sujet pour vous faire comprendre les problèmes éventuels auxquels vous pouvez être confrontés. Les plus curieux d’entre vous ou ceux ayant des besoins particuliers pourront approfondir le sujet en consultant les normes NEM 310 et NEM 311.

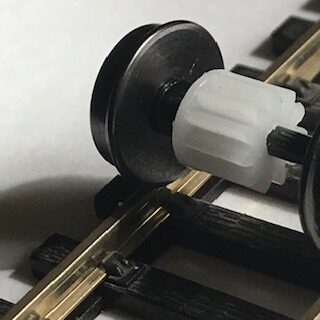

Dans l’exemple ci-contre (très très simplifié…), nous comprenons bien que la zone entourée en rouge va poser un problème. En effet, le boudin de roue vient buter sur la voie. Vous pouvez vous y trouver confronté avec du matériel ancien que vous souhaiteriez faire rouler sur de la voie fine.

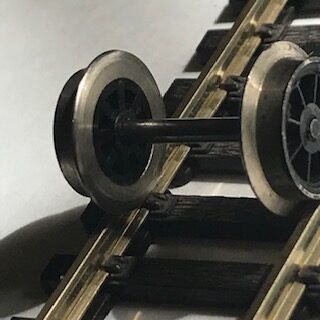

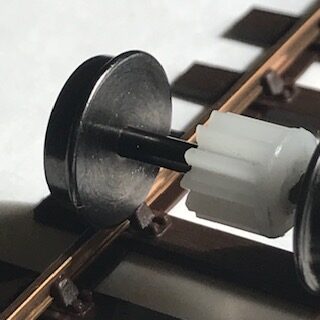

Le roue fine sur du code 100. Cela passe sans problème.

La roue fine sur du code 75. Cela passe !

Parce que des problèmes vont se poser sur les appareils de voie. Notre essieu fin posé sur une aiguille au code 83. Toujours aucun problème, cela passe !

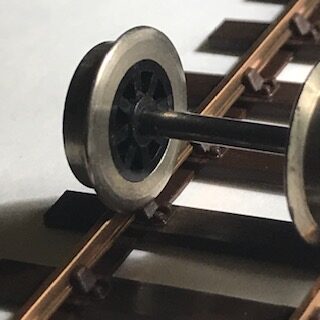

Le boudin de roue est beaucoup trop gros pour passer sur l’aiguille. Il est en fait bloqué au niveau de la semelle du cœur de l’aiguille (un endroit stratégique pour plein de raisons…). Son diamètre trop important vient buter ce qui causera inévitablement un déraillement.

Et il ne s’agit que de code 83. Cela serait bien pire avec du code 75…

Dans cet exemple ci-contre (très simplifié…), aucun problème en vue. La roue est posée et guidée sur la voie sans rencontrer aucun obstacle. Le boudin de roue ne pose aucun problème.

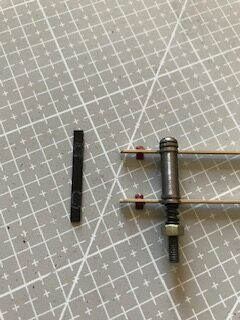

Des photos successives qui illustrent les schémas de principe que nous venons de présenter. Ces deux essieux sont dotés de bandes de roulement de même diamètre : 10.4 mm. En revanche, la roue à gauche a un boudin de roue dont le diamètre est supérieur de 1.15 mm au boudin de roue de droite.

La roue moins fine sur du code 100. Moins de marge mais cela passe toujours…

La roue moins fine sur du code 75. Cela passe mais nous sommes aux limites. Pourquoi s’embêter alors si cela passe ?

Mais là, cela ne passe plus…

Les attaches de rail avec un exemple de rail particulier

Nous avons jusqu’à présent évoqué les rails, les traverses et le travelage, enfin les roues et abordé les éventuelles compatibilités et incompatibilités. Dernier point que nous pouvons aborder ici rapidement : les attaches de rails. En effet, il faut bien que quelque chose tienne le rail sur la traverse. Ces attaches de rails peuvent être de différentes natures et sont souvent liées à l’époque et aux réseaux. Chaque entreprise ferroviaire pouvant avoir développé un type d’attache particulier. C’est un point souvent minoré en modélisme ferroviaire à la fois parce que c’est peu visible (quoique…) et parce que les industriels n’ont pas particulièrement approfondi ce point. Il est par exemple difficile de trouver de la voie typiquement française en modélisme ferroviaire. Notons néanmoins l’offre de quelques artisans qui creusent ce sillon si longtemps ignoré en proposant même de la voie pour les anciens réseaux français… Regardons d’un peu plus près cette question avec un exemple concret !

Le profil de rail était symétrique et ainsi il était possible d’utiliser le rail sur l’autre face en le retournant.

Il s’agissait à l’origine d’un coin en bois mais sur cette photo récente, on voit qu’il a été remplacé par une cale en métal….

Notre voie bronze est un exemple de voie du commerce qui tente de s’approcher d’une voie réelle.

Cette voie (la fameuse voie bronze…) est spécifique d’anciens réseaux (Ouest, Midi, PO) mais se trouvent encore aujourd’hui dans certaines régions. Elle s’appelle la voie double champignon ou voie DC.

Ce rail devait être posé sur un coussinet. Le coussinet était fixé aux traverses par des tirefonds et une cale coinçait le rail dans le coussinet.

Les systèmes de construction de voie

Les coussinets s’enfilent dans les profils de rail. Les coussinets seront collés sur les traverses

Enfin, des éléments de détaillage permettent d’affiner plus avant le réalisme de la voie.

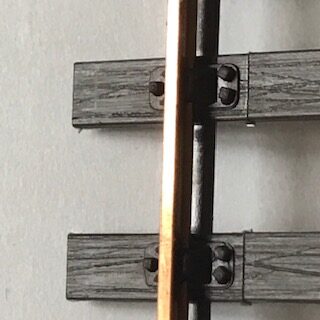

Quelques systèmes de voies à construire existent : les différents éléments sont livrés à part, traverses, coussinets, rails.

Des gabarits sont fournis pour garantir l’écartement régulier des voies.

Ce système de voies à construire a dû être conçu il y a une trentaine d’années. Des systèmes de conception plus récentes sont disponibles, issus par exemple de la découpe laser dont les traverses prédécoupées évitent le recours aux gabarits. Ils s’adressent aux modélistes souhaitant un haut niveau de réalisme et demandent un peu de travail pour être mis en œuvre. Nous avons seulement évoqué les coupons de voie et la fabrication d’appareils de voie présentent des difficultés supplémentaires.

Eléments de conclusion

Ce que vous pouvez retenir

L’écartement (HO dans nos exemples) ne suffit pas à définir la compatibilité entre différents systèmes de rail. Le code (100, 83, 75, etc.) issu des normes NEM est une information supplémentaire importante mais il peut y avoir des ajustements à faire pour des voies au même code provenant de plusieurs industriels ou artisans. Le profil des roues de votre matériel est aussi un élément important pour garantir la bonne circulation de vos trains sur les voies.

Au delà du profil de rails, le travelage, les traverses, les attaches de rails sont autant d’éléments à considérer au moment de choisir son système de rails.

Les voies standards sont relativement éloignées de l’aspect des voies SNCF et il convient de travailler sur leur environnement (ballast, patine, etc.) pour fondre ces défauts dans un ensemble crédible. Des productions artisanales existent néanmoins à présent de nature à satisfaire les modélistes les plus pointilleux.

À l'heure du choix

Le code 100 est le code qui vous permettra de faire rouler tout type de matériel, même ancien. Si vous en possédez et que par ailleurs, vous n’êtes pas puriste en matière de conformité des rails, vous pouvez utilisez ces productions. Il vous faudra néanmoins faire un effort d’intégration pour que l’aspect trop massif des rails se fonde dans l’environnement immédiat de la voie.

Si vous ne possédez que du matériel récent (grosso modo, le matériel produit depuis ces 30 dernières années), celui-ci est livré avec des roues fines qui acceptent des profils de rail plus fins. Dans ce dernier cas, les productions industrielles ne sont néanmoins pas toujours conformes à la réalité et si vous recherchez une voie évoquant parfaitement la réalité, il faudra vous tourner vers des productions artisanales.

Merci de votre lecture, laissez nous un commentaire si le coeur vous en dit et à bientôt !